|

字字句句总关情——读生芃之的诗【王德全】1 第一次读生芃之的诗,大约在20年前。 原长春铁路分局文联出版一本叫《君子兰》的文艺期刊,几乎每期都有她的诗作发表。她的诗正如她的名字,蓬勃茂盛,颇有《诗经·鄘风·载驰》: “我行其野,芃芃其麦。” 的气象。后来陆陆续续在铁路局和铁道部的文学期刊以及省市杂志报刊上多次看到她的诗作,感觉她是个情感丰富创作旺盛的诗人。 但我与生芃之却一直未能谋面。虽然同在铁路系统,同在一座城市,始终不曾当面聊一聊她的诗。 但我记住了生芃之。 记住了她如夏天里小麦般旺盛生长的诗。 我们第一次见面是在今年年初的一次朋友聚会上。聚会高潮处大家都要出节目,有唱歌,有跳舞,也有朗诵。生芃之选择了朗诵,是她自己的诗《琴弦上的季节》。 眼睛明亮,头发乌黑,身材修长,嗓音清脆,黑边眼镜衬着文静与灵气。举手投足落落大方。其诗作亦如古琴之音从琴师手指间从容地流出。轻盈,温婉,磁性。极具撩拨人心的魅力。 其时,满座竟出奇的肃静。待朗诵完毕,稍有停顿,便是一阵热烈掌声。 我眼前突然一亮,这就是生芃之吗? 她给我的第一印象是:青春,活力,向上。麦浪滚滚,麦香悠远。 不久第二次朋友聚会,我们又一次见面。好像事先知道我也会参加,她特意给我带来一本她的诗集《琴弦上的季节》。问她怎么知道我会来,她说事先问过的。多么精明的一个女人! 时隔20余年,我系统深入地读了她的诗。 读过她的诗集,我眼前浮现这样一幅画面:微风轻柔、和煦,阳光明亮、纯净。麦田油绿,无边无际。而麦子正在抽穗,一派生机。四野有幽幽麦香。 生芃之的名字和她率真的性格,落落大方的仪态与这画面极其相符。感觉她就是芃芃的麦子,活力四射,熠熠生辉。而她的诗则仿佛被情字浸过了,润过了,字里行间流淌着深沉的情意,越品情字越浓,字字句句直抵你心中最柔软处。直至彻底打动你,感染你,让你丢不掉,放不下。 2 铺满季节的情感。无疑,一个情字贯穿生芃之诗作的字里行间。当然,诗必定是情感的产物,需要表露与衍化。而生芃之的诗好像更注重情感的取向,字字句句都朝着情感的方向组合与排列,读了必定让你深陷其中。 我的理解,生芃之所以把这组诗以“琴弦上的季节”为名绝不是随意的,不痛不痒地信手拈来,而是蓄谋已久的刻意之举。 以一个季节来承载、诗化情感,足见她对情感表达的重视程度。 从一个个细节的铺陈到情感的诗意经营,让我们领略了她内心情感的丰富,及至无法掩饰地流露于笔端的意境,从而为我们构筑了一个满满的,容不下任何杂质的整个季节的情感。比如“我们走到了哪/漂浮的脚步踏过/草地的边缘/在苍凉冷寂的背景下/去寻找秋天里的一把火/片断的枫树没有成林/ 撷一枚枫叶夹进日历/让它染红/与你共处的每个日子/ 你保留的那片枫叶/能不能染红琴弦上的季节”(《琴弦上的季节》)这是一个情感蔓延的季节,情感充盈的季节,也是情感成熟的季节。有设问,有彷徨,也有渴望与期待,字字牵动人心,句句直捣心窝。再如“我在这里/ 以桔的形象驻守/桌上精美的瓷瓶很脆弱/注满清澈的水/等待花束/梦中的叶子始终没有长大/别去猜测/我的忧伤在哪里/一旦剖开桔金黄的外衣/所坦露的果实必将腐烂/ 她是一只丢失了心的桔/没有果核”(《只需以柴为火》)这是一个叶子处于梦中始终没有长大的季节。以桔的形像等待花束的成长,则将是一个季节里最为漫长的盼望,这就有点刻骨铭心了。令人心生隐痛的季节就这么在生芃芝的笔端生长得如此漫长,如此令人心焦。而这情感是生芃芝从极其平常的生活中发现并提炼出来的,亦真亦幻,字字句句灌溉了真情实感。 3 跃动琴弦上的情思。我是把生芃之《琴弦上的季节》当作歌来哼唱的。一个定格在琴弦上的季节该是怎样的如歌如吟,该是怎样地拨动人们的心弦。而事实上,读过《琴弦上的季节》往往会被诗中的绵绵情思所感染,跟着诗人一起去欣喜,一起去憧憬,一起去伤感。 读她的诗,会有月下听琴般的缕缕幽思蜿蜒而来,有小河流水的清凉与欢乐,有海岸听涛的畅快与开阔,有竹林听风的清爽与惬意,也有夜半听埙的凄惶与神不守舍。 在诗歌里,情思不可避免,也是诗人不该回避,也无法回避的。生芃之的诗恰恰就是以其饱满的情思为诗作搭建了耐人寻味,令人留连的境界。比如“你鲁莽的热情与温馨的语言/交织成云,滑过/无法平息的心绪/我仿佛看见隐约的霞光/正闪烁在我们中间/愉悦之情微澜迭起/语言想表达的内容/已无关紧要/正待起飞的鸥群/越越欲试准备迎接风暴//我已经漂泊了一万年/那么远,最终还是一艘/走不出海域的船/而你注定/作为水手与我邂逅/成为我一生的缘”(《想对你说》)。多么美好,多么诚挚,多么坚定执着的情思。漂泊了一万年,仍然走不出你那片海域,这是注定了的情缘,是漫过心坎,流经心田的情思,既朦胧又透明。而蕴涵其中的那份真诚与渴盼,巧妙而坚定的引领读者,一步步不知不觉地走向诗人所预设的田园。而这又必定是心甘情愿地,义无反顾地跟着诗人在走。直至走向心灵震颤之处,走向泪水如露的清晨。再如“有一天你会不会/决然地背过脸去/而我永远不能/拒绝桔黄色的温情/在没有你的日子/我总是背对人群/同我单薄的影子/平板的照片也渐次/走入寂寞//总是习惯在午夜/点燃美丽的诗眼/只为你”(《为你点燃美丽的诗眼》)。恋人的情思正是在这看似平常的诗句里得以展示。更有揪心的力量跃动其间。如同琴师快速的弹拨,一番急促的“抡”与舒缓地“弹挑”便搅动一池春水,令人心情再也无法平静,只好跟着她的诗句在琴弦上或急或缓,亦喜亦忧地跃动。绵长,且永远没有休止符。 4 直抵内心的情愫。诗贵在真实。源自内心真情实感的诗作才有力量,才能抵达心田,触及灵魂,才会有震撼的效果。 生芃之的诗就是这样。总会以真实的力量直抵你内心最为柔软的地方,并在那儿恣意地发力,直至你被她感动、感染,从而产生共鸣。比如“你是我很久以前/丢失的一段记忆/在异乡陌生的城市/牵着你的手/走进金盏花一般的月夜/街道、树影、长青藤/斑澜的灯光下/你给我讲述春天的童话/风有些凉/我心跳的鼓点/寻找一双手/想多一些理解你的温柔”(《在异乡牵着你的手》)。月夜是真实的,街道是真实的,树影、长青藤是真实的,甚至斑斓的灯光,微凉的风也是真实的。真实的细节成就了生芃之和她的诗的真实。内心的情愫因而变得真诚而又温柔,甚至让你不由自主地眼含泪水。再如“你无言的炽烈和柔情/是心底里温暖的鸽子/正待起飞/与我渴盼的憧憬接轨/玫瑰,玫瑰/插满荆棘箭簇的红玫瑰/闪亮中蕴含千种热烈/你耀眼的光芒/象征第三种忠诚”(《红宝石》)。这就是生芃之的真,她在诗中无所顾忌地打开自己,让我们感受一种情愫扑面而来,最终在你心底泛起阵阵涟漪,不禁想跟她的诗一遍一遍地唱和,不然那心就会一直颤动,直至打你的开泪腺。 5 诗从一个人心里走出来,需要走进其他人的心里。这是诗存在的意义也是诗的生命与灵魂。否则那诗就不能称之为诗,只是分行的,没有血肉的麻木生硬的文字。是经过二十几年笔端地磨炼和诗歌真谛地洗礼。 其显著标志则归于一个情字。 她把个人的全部情感投入诗的创作和意境的构筑之中。且总能以女性所特有的细腻情感,颤栗的情思和诚挚地情愫,把情字渲染得淋漓尽致,极富杀伤力。 她把全部情感浓缩到一个诗的季节里,而这个季节又时时置于律动的琴弦之上,铮铮有声,绵绵无期。因而值得反复咀嚼,细细回味。 生芃之在诗歌的道路上走得很久了。 愿她走得更久,更远。 作者简介: 王德全,1949年生人,祖籍旅顺口。吉林省作家协会会员,沈阳铁路局文联戏剧曲艺家协会理事。1979年开始发表文学作品,相继在《散文选刊》、《中国铁路文艺》等报刊杂志发表作品二百余篇(首)。作品多次获奖。其中散文集《遥远的合卜吐》获第四届长春市文学奖铜奖。

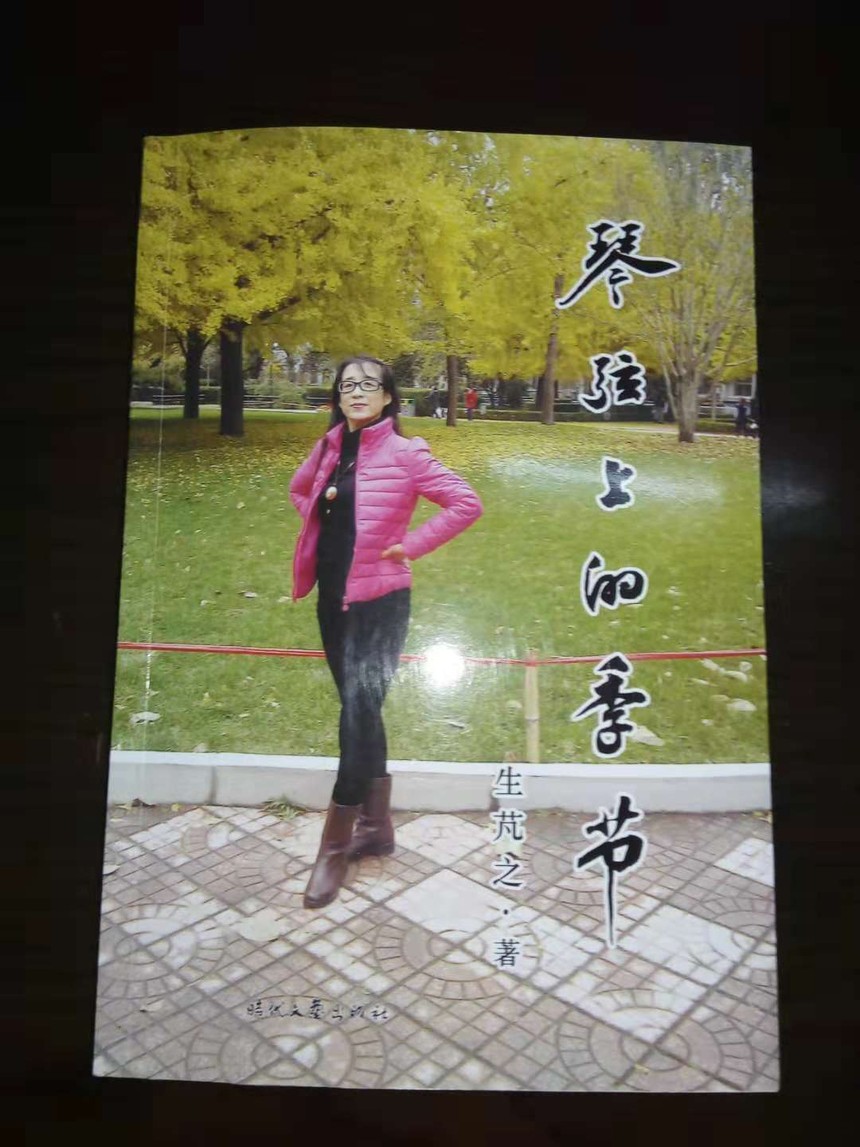

诗集作者: 生芃之,女,曾用笔名恬静。中国铁路作家协会会员。吉林省新诗学会副秘书长。现供职于长春铁路系统工程师。毕业于东北师范大学中文系。1988年开始发表作品,先后在省级刊物《诗人》《青年诗人》《诗歌报》《中国铁路文学》等国内报刊杂志及铁路系统刊物和网络平台发表诗歌作品,有多篇诗歌作品获奖。其中组诗《走进冬天》获首届东北铁路文学奖。出版诗集《琴弦上的季节》,并参与编撰出版了《白话野史故事大观》、《中华成语拾遗词典》等。她相信诗歌是开启心灵的窗口。诗观:诗歌不能硬写不能刻意雕琢,应出于自然,抒写真情 。 吉林新诗网(手机版) www.jlsxsxh.cn/wap_jlsxsxh.html 吉林新诗网(电脑版) |